2015年9月25日(金)〜29日(火)に、オーストリア・ウィーンにて第40回欧州臨床腫瘍学会(European Society for Medical Oncology:ESMO)が開催されました。

今回は、当研究会・世話人代表の野村久祥先生(国立がん研究センター東病院 薬剤部)が「Febrile neutropenia in patients with esophageal cancer receiving combination chemotherapy of docetaxel, cisplatin, and 5-fluorouracil」という演題でポスター発表を行いました。そこで、発表内容の要約と野村先生からの発表に関するコメントを掲載します。

#P398

#P398Febrile neutropenia in patients with esophageal cancer receiving combination chemotherapy of docetaxel, cisplatin, and 5-fluorouracil

ドセタキセル、シスプラチン、5-フルオロウラシル併用療法を施行した食道がん患者における

発熱性好中球減少症の検討

野村久祥(国立がん研究センター東病院 薬剤部)

背景・目的

ドセタキセル(DOC)、シスプラチン(CDDP)、5-フルオロウラシル(5FU)併用療法(DCF)は、食道がん患者に対し新規に開発された化学療法のレジメンであり、高い奏効率が立証されているが、高頻度で好中球減少症および発熱性好中球減少症(Febrile Neutropenia:FN)が起こると報告されている1)。

FNに関するリスクファクターは、患者の臨床的特徴(年齢、PS、栄養不良)、化学療法レジメン、腫瘍のタイプ、遺伝的特徴に基づいて分類することが可能である2) 。

本研究の目的は、薬学的介入を考慮するために、FNの発生率、FN発生リスクの高い時期、リスクファクターを評価することである。

対象・方法

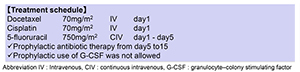

対象は、2009〜2014年に、当院にてDCF療法(図1)が施行された連続した食道がん患者137名である。すべての患者に5〜15日目に予防的抗生物質の投与を行い、予防的G-CSF投与は行われなかった。

FNの発生頻度とFN発生リスクの高い時期、およびcsFNと患者の臨床的特徴との関連について調査を行い、csFNのリスクファクターはロジスティック回帰分析を用いて検討した。

腋下体温が37.5℃以上、好中球数500/mm3未満が同日に発生

Clinically suspected febrile neutropenia:csFN(臨床的に疑わしい発熱性好中球減少症)の定義:

腋下体温が37.5℃以上、好中球数1000/mm3未満、臨床的にFNと診断され治療を行った

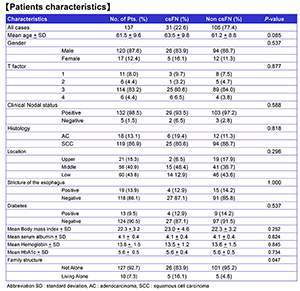

患者背景

表1を参照。

結果

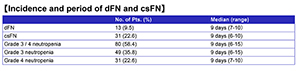

<表2> Incidence and period of dFN and csFN

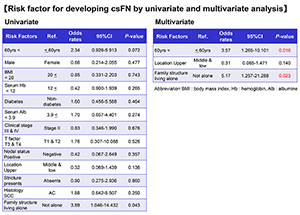

<表3> Risk factor for developing csFN by and univariate multivariate analysis

本研究においては、好中球減少症の発生率はGrade3が35.8%(49例)、Grade4が22.6%(31例)で、dFNおよびcsFNの発生率はそれぞれ9.5%(13例)、22.6%(31例)であった(表2)。

化学療法開始からdFN、csFNが発症するまでの期間の中央値は9日(7-10)、9日(6-10)であり(表2)、多変量解析によって年齢および家族構成(単身世帯)がcsFNの独立したリスクファクターとわかった(表3)。

考察と結論

Haraらの報告1)ではFNの発生率は2%とされていたが、本研究では、dFNおよびcsFNの発生率はそれより高く、臨床の場におけるFNの発生は、これまでの報告よりも高いと推察される。

高齢者においては、感染症やFNに関する理解が十分でないため、退院後の予防的抗生物質の服薬を遵守できていないことが示唆される。また、単身世帯の患者では、日ごろの栄養摂取が不十分であることが推察される。

退院後の早い時期に、生活指導も含んだ薬学的介入を行うことは、特に高齢者や単身世帯の患者にとって効果的であると思われる。

1)Hara H, et al. Cancer Sci. 2013; 104: 1455-1460.

2)Lyman GH, et al. Crit Rev Oncol Hematol. 2014; 90: 190-199.

先生方からのご意見・ご感想

われわれの施設でも食道がんに対してDCF療法はよく用いられるが、効果が高い一方で副作用管理に難渋することも少なくない。特にFNに関しては、私自身も頻度が高い有害事象であると感じており、一歩間違えれば生死にかかわるため薬剤師として最も注目すべきポイントの1つであると考えている。そういう意味でも、年齢や家族構成(単身世帯)がリスクファクターとして示唆されたという今回の野村先生のご発表は大変興味深く、目の前の食道がん患者に対してわれわれ臨床薬剤師が、今後どのように介入し対策(予防的抗生物質・G-CSF製剤含め)を立案すれば良いか、大きなヒントになると考えられる。

(輪湖哲也先生・日本医科大学付属病院薬剤部)

発熱性好中球減少症は、安全な化学療法を患者に提供する上で、最も注意しなければいけない副作用である。本研究においては、発熱性好中球減少症が国内第Ⅱ相試験よりも高い頻度で発生していることが報告されており、一般臨床においては、より注意して実施すべきレジメンであることを認識させられた。さらに、そのリスクファクターを詳細に分析し、実臨床において、特に注意すべき患者の背景を明らかにしており、非常に意義深い研究である。

(岩井 大先生・東京西徳洲会病院薬剤部)

野村久祥先生からのコメント

近年、数多くの分子標的治療薬など新規抗がん薬が開発され臨床応用されるなか、食道がんでは使用できる薬剤が非常に少ない。少ない薬剤のなかで、より効果的に使用できるよう工夫がされているが、DCF療法はその1つである。DCF療法は効果が高い反面、有害事象の多い治療である。発熱性好中球減少症もその1つであり、当院ではレボフロキサシンをday5からday15まで予防内服している。それにもかかわらず、発熱している患者が多いことから、発熱性好中球減少症のリスクファクター調査を行った。多変量解析の結果、高齢者と生活環境(独居)でリスクが高い結果となった。今後、薬剤師も他のメディカルスタッフと協同して、患者の帰宅後の生活環境を考慮した服薬指導、生活上の注意を話さなくてはならないと考える。